園景2:由思索到體驗

藝術不但我們提供表演和展覽活動,還有更多 . . . . . .

藝術能以固有的力量提升觀眾的素質。

在這場園景中,誇啦啦藝術集匯五大重點項目是蛻變的溫床,讓您從小學至專業培訓層面,見證種籽撒下,轉型變化的歷程。

我們與藝術深深互動,逐步發展出一套創意學習系統,現已全面應用在藝術與非藝術課程中。

從有關未來工作的研究,以至世界經濟論壇皆指出,創意、慎思明辨、溝通和協作四種特質,是確立年青人能力的必然元素。藝術固有的力量正可建立那些特質。且聽花果園內的語音導賞。

Sm-ART 青年計劃 (2012-2020)

「Sm-ART 青年計劃 」(2012 – 2020) 是誇啦啦藝術集匯一個「種籽」項目,隨後我們的創意學習系統,正是由此孕育而來。

這個計劃藉着課堂活動、文化日及家長交流環節,鼓勵來自基層家庭的學童重燃天生的好奇心,同時培養他們反思的習慣,兼備覺察自我與社會的意識。

若說經濟貧窮堪虞,想像力貧乏更加可悲。孩子蝸居「劏房」,除了反映實際起居環境狹窄,亦意味着他們的思想、心靈和精神困於惡性和狹隘的循環之中,甚少往外接觸。 他們的思維飽受束縛,沒有多大的志向或抱負。「Sm-ART 青年計劃」是首個展現藝術公民角色的項目,見證藝術如何讓人打破那些障礙。

文化日活動

聖文德天主教小學

- 首班花果園丁 Sm-ART 青年

- Sm-ART Youth 影像日記 義工 2015-16

- 大學助教實習生 2015-16

- 創意班房雛型 2016-17

- Sm-ART 青年計劃 2018-20義工及家長感言

- 年度成果集匯 2017/18

Bravo! 香港青年劇場獎 (2013-2020)

「Bravo! 香港青年劇場獎」 (2013 – 2020) 為熱衷以中文或英文演出的年青人,開展前所未有的高級培訓歷程。每屆學員將於本地和海外接受一年半的訓練。

隨着年青人身心與情感成熟,他們亦會養成不少個人價值觀念,反思的習慣便是其中之一。

這些年青演員完成本地培訓後,當中一定數量的學員將獲安排前往倫敦及台北,投身一個月高等學府程度的文化沉浸體驗。

Bravo! 於2011年終萌芽,內容專為13-18歲的年青人量身設計,參加對象以基層家庭的青年為先。學員在香港參與初段的工作坊培訓和一次劇場演出後,箇中表現達至特定標準的參加者,可獲選前往台北雲門舞集舞蹈教室或倫敦音樂及戲劇學院沉浸深造。這個項目自2020年起暫停舉行。

Bravo! 於2014年獲得「香港藝術發展獎」藝術教育獎。

反思 (2015-16)

Bravo! 倫敦訓練

倫敦音樂及戲劇藝術學院 (LAMDA)

- Bravo 1: 探索 @ LAMDA

- Bravo 2: 突破 @ LAMDA

- Bravo 2: 不一樣的體驗 @ 雲門

- Bravo 3: 堅持的力量

- Bravo 4: 克服難關

- Bravo 4: 《玫瑰之戰》花絮

醫學人文學科 (表演藝術) [2012年至今]

醫學人文學科 (表演藝術) 由我們與香港大學李嘉誠醫學院合作研發,是一個必修學分的創意學習課程,作為培訓醫學院本科低年級學生之用。

在工作坊中,學生從知識與自我探索開始,乃至體現他們通過臨床實踐育成的態度和行為,包羅「文化與關懷」及「醫生與病人身份」中多個主題。

誇啦啦藝術集匯作為港大醫學院的社區合作伙伴,我們舉辦了一連串工作坊,讓醫學院的學生投入劇場、形體和音樂等藝術體驗,培養他們在醫學上的人文素養,發展他們對待別人的同理心。

這項計劃於2017年榮獲「第十二屆香港藝術發展獎」藝術教育獎。

形體與關係

戲劇 I

香港大學李嘉誠醫學院

醫學人文學科 (創意藝術)

這個課程借鑒人文、藝術和社會科學等範疇而立,所用模式著重觀察、換位思考、反思、應變自處及個別背景。這些元素讓人深省,瞭解你我作為受苦、治癒和對彼此負責的人的身份,並體察在醫療護理與實踐上,人面對箇中複雜和模糊的本質時的困擾與掙扎。

這些作品是課程首年統整項目的例子,展示學生如何慎思明辨,一一應對這些問題。我們特意展出這些作品,藉此支持多位臨床醫生。他們透過醫學人文學科其他非表演的範疇教授學生,包括敘事與文學、電影、視覺藝術及體驗式學習等。

Listen to the Heart

黃馨誼

2012-13

乍看之下,可見到一個聽診器被放在一線心跳之上。只是加以細看,可發現那線心跳由一行細小的文字組成,上面寫着:

請問醫生,你聽到甚麼?

聽見我的心跳,還是我內心更多的聲音?

聽到我的憂慮,我的痛楚,我的惶恐嗎?

想聽聽我的故事嗎?

我的醫生,請聽我說。

傾聽病人「心聲」的意思,不僅是留意對方的心跳,更意味着關注他們「心坎」中的擔憂。心跳背後,有着一個獨特的故事,等待陳述。醫生不僅「在聽」,更是「聆聽」─ 他們重視和尊重病人的想法。這樣有助醫生與病者建立牢固的關係。

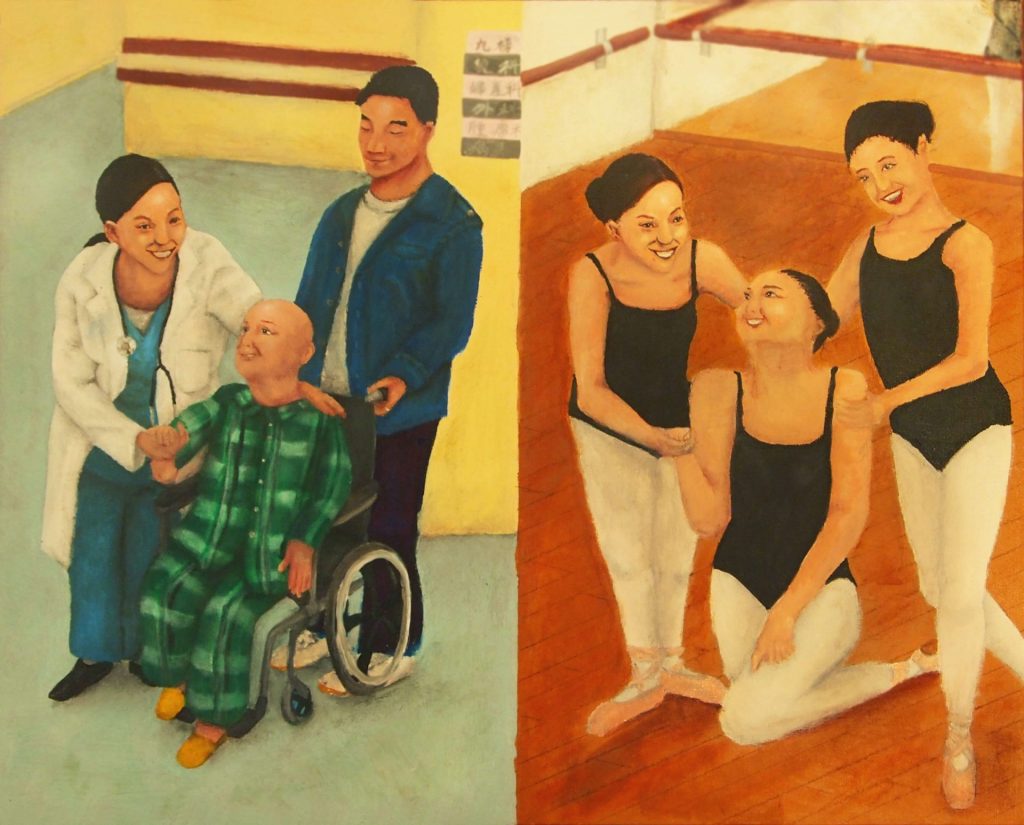

Behind the Scene

彭愷怡

劉珮行

2013-14

畫中兩個部分以相同的姿態,展示如何從多年練習芭蕾舞的過程中培養良醫的特質,包括身心的力量、堅毅的精神、耐心,以及團隊合作與溝通的技巧。作為杏林日後一員,我們相信這些特質將有助與病人建立信任,讓我們不管工作如何刻苦和勞累,都可展現專業精神,正如芭蕾舞者那樣,在艱難的舞蹈生涯中,他們仍可憑着熟練的技巧,向觀眾展示優雅的一面。

「影子」

姚安立

2014-15

重重的影子遠離病人,呈半透明的狀態。作品描摹醫生的情緒和經歷如影,他們面對病人時往往把那些部分隱藏。這樣有助醫生獲得病人信心,卻或會令醫者的心靈脆弱,只因他們亦會試圖隱瞞自我,不去承認本身的感受。他們必須知道,自己也是人 — 人皆有軟弱和情緒激動的時候。

The March

林志朗

黃彥琳

薛英傑

柯葉萌

2015-16

作品闡述香港歷來四次瘟疫,分別代表於1894年出現的鼠疫,突顯衛生不佳可造成的影響;1938年的天花疫情及預防疫苖的管理情況;爆發霍亂和香港致力促進公眾衛生,以及2003 年 SARS 乍現,顯示一眾提供醫療保健服務的單位發揮核心的作用。作品旨在展示過去一個世紀的醫學進展。我們突顯每次疫情的特點,希望可藉着藝術提示大家,在面對多變的疾病世界時,我們需要不斷創新。

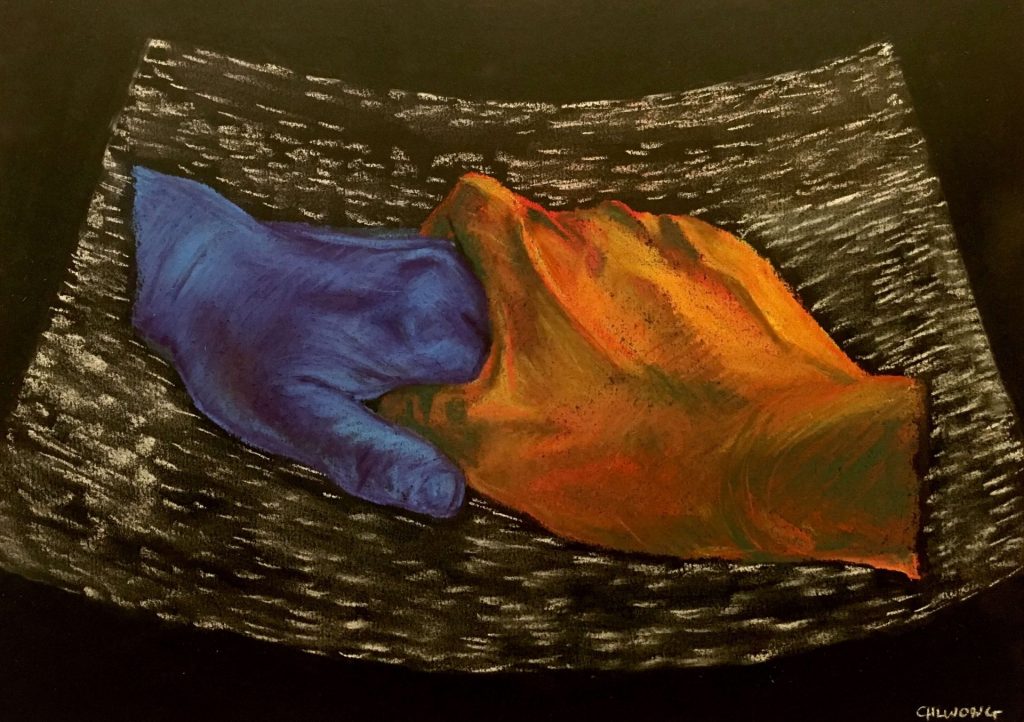

Heart of a Doctor

王曦林

2016-17

醫生的手叫人想到不同的形象。外科醫生手握手術刀;惡棍的手散播病菌;檢查時觸踫身體那雙冰冷的手。手是強大的工具,作為醫生率先對病者診斷的用具,藉此檢查脈搏或呼吸。醫生亦以手向病者做出最後示意的動作─充滿希望的揮手告別,握拳鬆一口氣,或是當下難以言喻,便以手輕拍逝者家屬,加以安慰。我們日後將投身醫務工作,必須與病人培養人際關係,與他們好好溝通,十分重要。就此,我展示一位醫生的手,那隻手不是正在執行任何治療,而是握着病人的手,傳達關懷與同情的心意。

More than Meets the Eye

淺井富靖

陳思穎

陳子朗

李蓁犖

邵孟康

黃俊銘

2017-18

醫學是個十分密集的領域,講求我們全情投入和實踐。行醫工作繁重,我們或會發現自己工作流於形式,在芸芸專業標準和期望中失去創意和個性。這幅作品正好提示我們,醫生只是我們獲得眾多的身份之一,彼此不要忘記真我,不要忘卻自己在白袍下應要堅持的特質。

生年不滿百:心理學的觀點

人最終必死。由來至今,哲學家和詩人總希望給死亡一種意義。不管那些理論多麼複雜,伴隨死亡而來的盡是傷痛,尤其是你在面對死亡,而不是談及死亡的時候。若果生命猶如計時沙漏,你知道還剩下多少沙子嗎?你現在處於哪個階段?即使你知道答案,那又怎樣?我們不能把一切逆轉。就如潮汐那樣,我們無法抵抗它。我們只可以面對死亡,擁抱死亡。

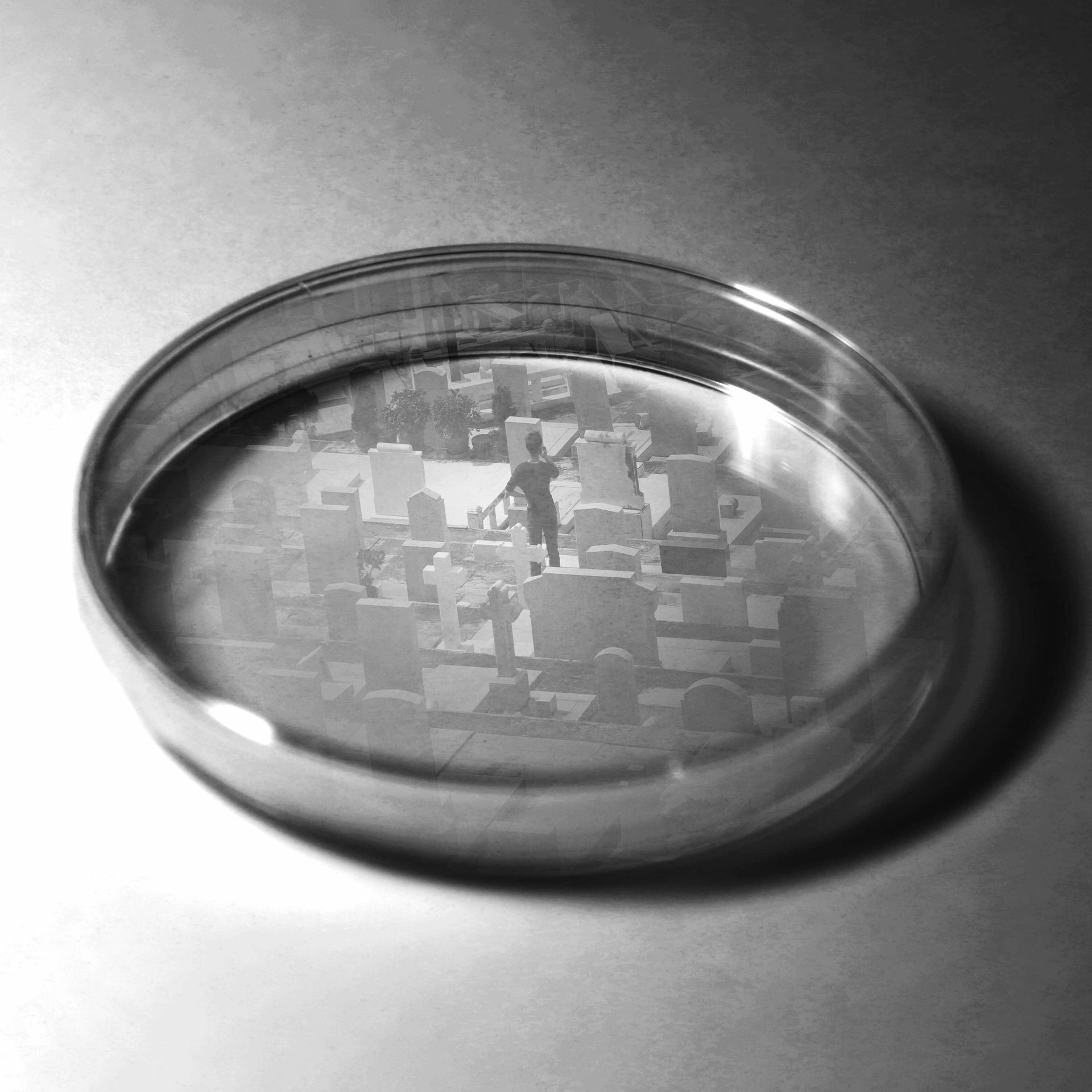

盡頭:科學的觀點

人體是個由數萬億個細胞匯集而成的個體。這些細胞相互協調,維持一個人的生命。就像培養皿中的細胞那樣,人不斷受到外來壓力和年齡的挑戰。當時間到了,人就死去,身體會被分解。不論人或是細胞,皆無法突破這個不可避免的生命週期。

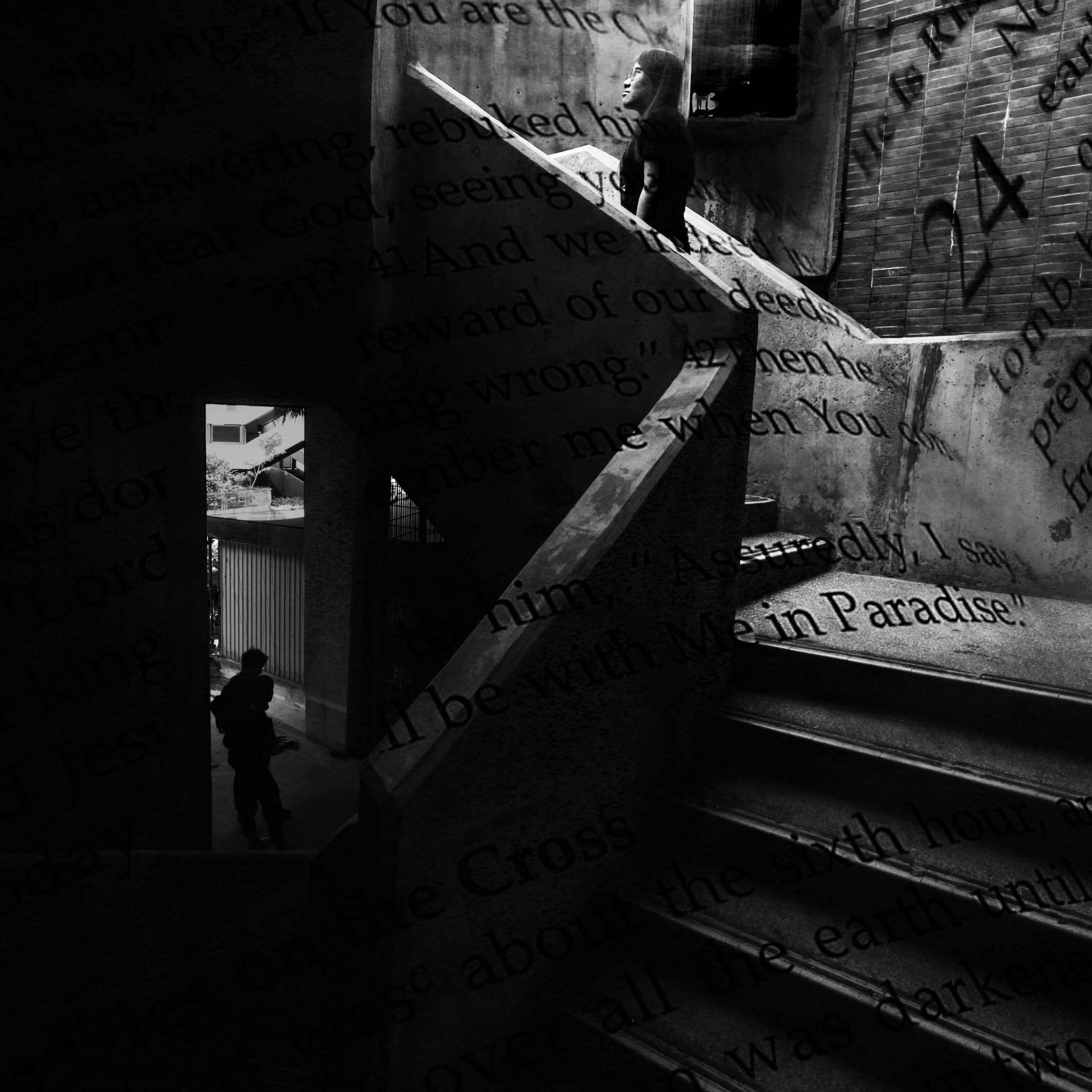

樂土:宗教的觀點

雖然在邁向死亡的過程中,我們或會掙扎、害怕或經歷一段艱難的時間,就像摸黑爬樓梯那樣。通過彼此的信仰,我們可看到信徒面前的是光明的永恆,展現載快樂和圓滿的境界,沒有苦難、疾病和痛苦。那些相信的人,可以在天堂永遠與神同在。

向死而生:哲學的觀點

我們快要死亡。從出生那刻開始,我們就邁向死亡。只是我們沒有死去。我們只有在反思自己的死亡時,才可最終理解自己人生的意義。就像圖片中的人物那樣:運用聽診器探究自己的死亡,自己的反思。那正是Sein-zum-Tode ─ 向死而生的意義。

Memento Mori

周愷健

林成峰

蒙志賢

葉穎菁

2018-19

作品系列:

這個圖片集名為「Memento Mori」。那是拉丁文的片語,源自中世紀基督教的理論,意指「銘記死亡」,與圖片集的主題:死亡的意義相互呼應。藉着這個名稱,我們希望將整個圖片集確立在西方悠久探討死亡的藝術傳統之上。我們透過科學、心理學、哲學和宗教的觀點,以攝影的方式反映死亡及箇中的意義。

Mors Certa, Hora Incerta

朱峻瑋

簡嘉琳

李穆泓

楊采盈

2019-20

作品名稱「Mors certa, hora incerta」是拉丁文的片語,意指「萬物必有一死,時辰卻不可知」。這句正好提示我們,儘管死亡不可避免,但死亡到來的時間不可知,正好令大家的人生更富意義。作品展示的形象旨在撫慰心靈,令我們遠離自我,沉浸於廣大的世界,不再恐懼。這與我們息息相關,只因在醫療實踐上,我們需要面對害怕死亡的病人;唯有理解死亡是自然定律,我們才可在病人與他們家屬最黑暗的時刻,真正地安慰他們。

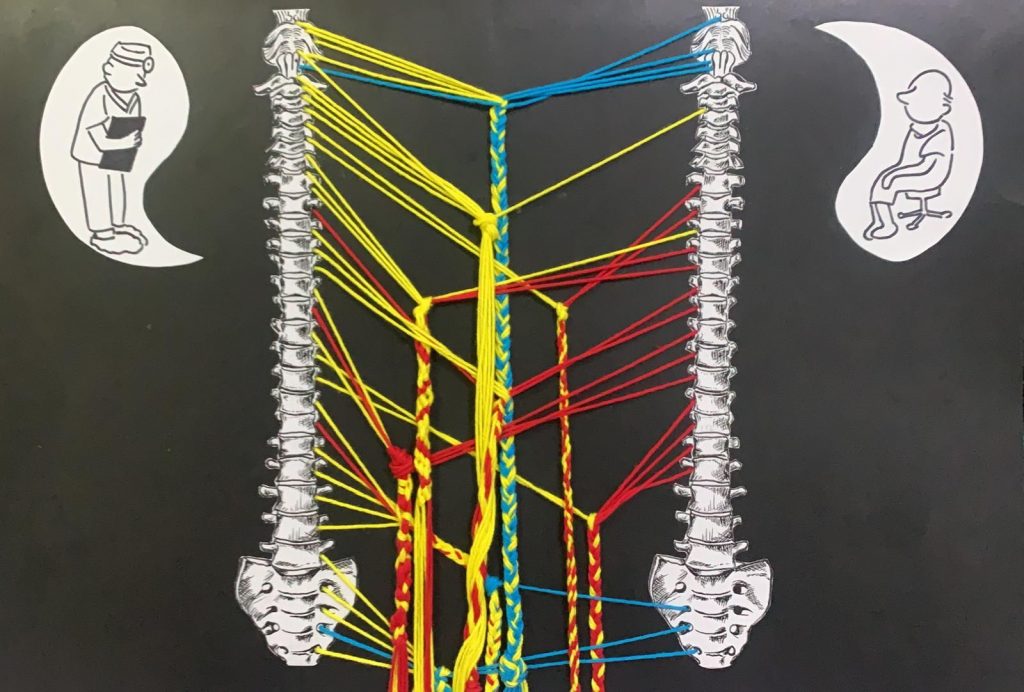

Complementarity & Complexity

岳如冰

2020-21

這件作品展示腦幹至骶骨的脊柱前視圖,以及從脊柱傳出各種顏色的神經線。整個神經系統負責綜合與協調人體機能。在作品中央,神經線匯聚和交織成為辮狀。每條辮子代表醫生與病人遇到一個需要決定的時刻:手術還是化療?繼續改變生活方式,還是開始服藥治療?治療是否利多於弊?我們應否轉為緩和治療?那刻有時直接了當,有時猶豫不定,有時更令人心碎 — 正如辮子的長度、圖案和複雜程度各不相同。藝術家最終希望藉着作品,表達醫生與病人的互補關係。

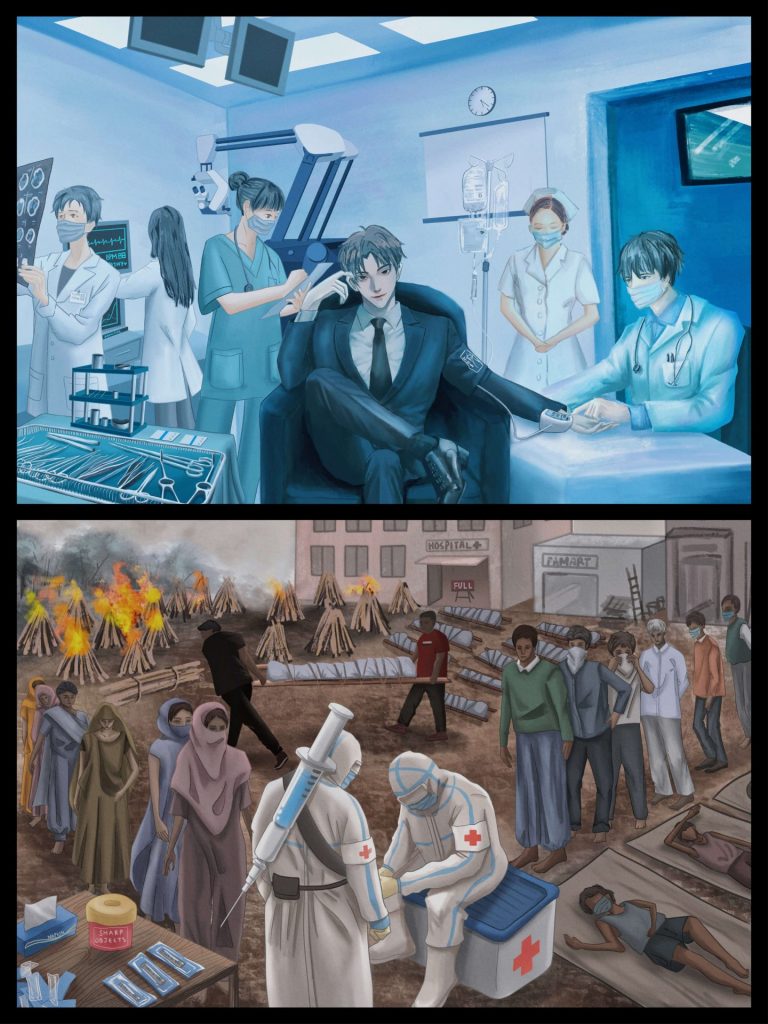

「不患寡而患不均」

陳廷軒

呂臻希

黃盈

2021-22

作品標題的靈感,源自莎士比亞人物哈姆雷特與奧菲利亞就女性雙面的本性對談。「不患寡而患不均」是疫情下的作品,以「逆向照動法則」現象為重心。作品把一個病人備受眾多主診醫生照顧的形象,與資源不足下的嚴重後果並列對照,希望鼓勵大家重新評估醫療護理的資源分配,努力達至所有病人皆有公平的待遇。

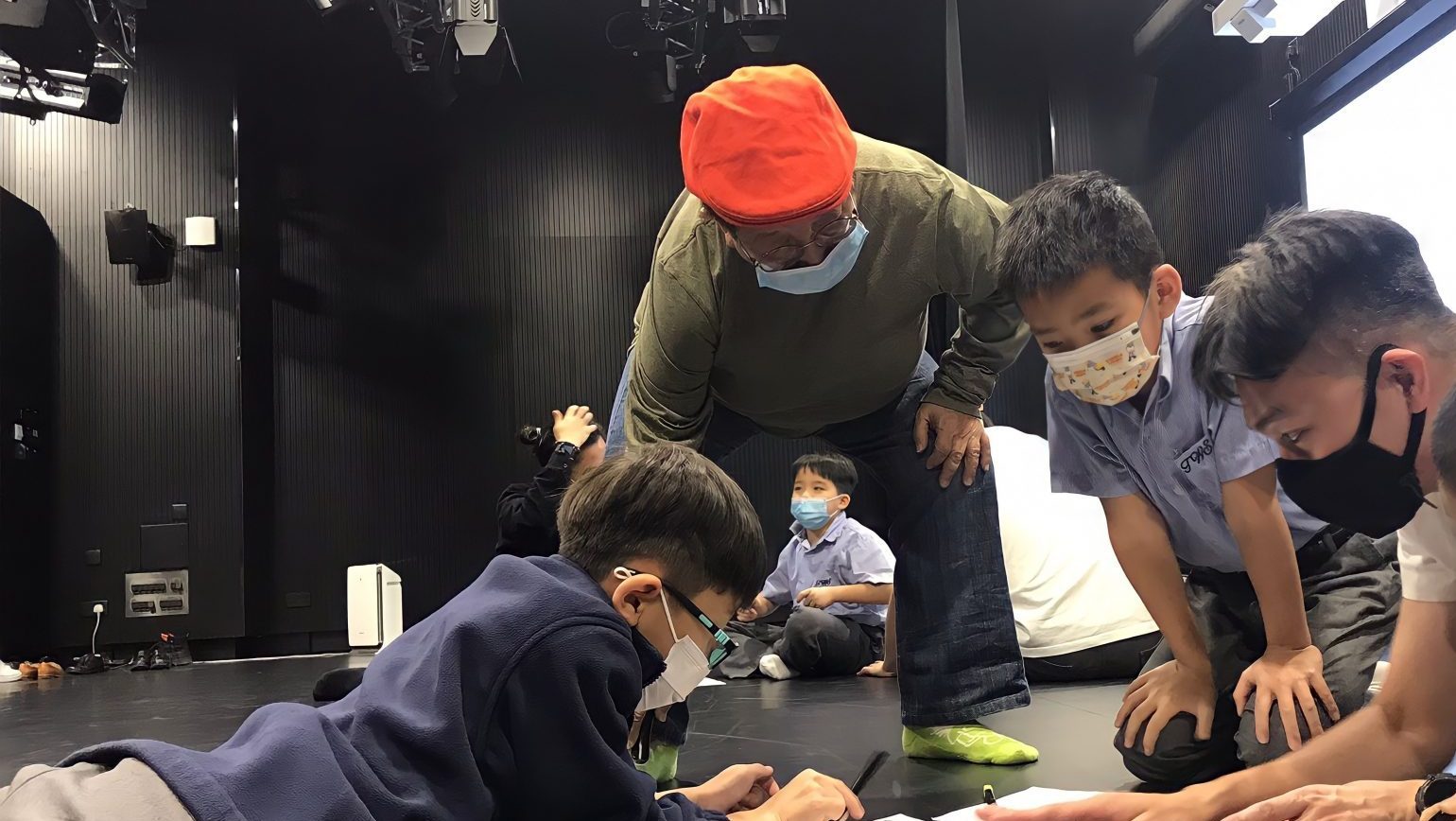

賽馬會「群藝群動」計劃 —「藝力起躍」(2018 – 2022)

賽馬會「群藝群動」計劃 —「藝力起躍」分外特別。兩間參與學校專門扶育有社交/ 情緒需要的學生,校方透過這個為期三年的項目,分別接觸及嘗試了多種藝術形式。

全港目前共有8間群育學校。其中兩間加入了這個項目,參與時間不足4年。有賴無數參與藝術家和教師的熱誠和貢獻,及至項目完結時,兩校每位參與學生都可透過多種藝術形式反思探索,將內心與外在世界連結起來,從而減少恐懼,接觸更多。

黑盒劇場

東灣莫羅瑞華學校

明愛樂恩學校

「賽馬會跨學科藝術創意學習計劃」(2021年至今)

「賽馬會跨學科藝術創意學習計劃」屬於先導性質,為期 3 年,糅合誇啦啦藝術集匯14年來研發創意學習系統的經驗。

每校選取兩個科目配合不同的創意頂域,並由校方老師與創意工作者一同設計和實踐整個課程。

這項創意伙伴計劃以學生為中心,旨在作育年青人的創意、思辦、溝通和協作能力,以及他們對於社會資本的貢獻 (5C概念),讓年青人做好準備,迎接21世紀種種挑戰。我們希望藉此增進小四至小六學生在校實踐創意的機會。

- 影像日記 2021-22

- 知識交流:建造創意班房 2021-22

- 焦點學生分享 2021-22

動物

這些是我們花果園中的動物。你可以從語音導賞中發現牠們身懷各種美好的資訊。牠們並非虛構,我們相信你會有一些似曾相識的感覺。這些動物有大有小,全部在本地有跡可尋。且看你能否在語音導賞中發現牠們的蹤影!

斜班彩灰蝶

松鼠

赤紅山椒鳥

鳳頭鸚鵡

黃麖